月球撞击坑是研究太阳系撞击历史的天然实验室。撞击产生的物理与化学作用,例如破坏原生月壳与物性分层、撞击后月幔松弛效应、撞击熔融与化学分异等,是了解撞击时间与撞击体尺寸、月球内部圈层多尺度结构的重要对象 (Chen et al., 2024; Wan et al., 2025; Xu et al., 2024)。然而,由于月海岩浆活动(Mare flooding)与后期撞击活动的覆盖作用等,古老表面撞击坑统计仍是个开放性问题,进而制约了月球早期撞击通量模型的建立。由于隐伏撞击坑内部的高密度火山玄武岩填充物和周围低密度的斜长质月壳之间存在密度差,并在空间上呈现类“牛眼”形状,因此可以通过重力异常与重力梯度分析进行有效识别。美国GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory)任务获取的月球高精度重力场模型,为进一步识别和恢复隐伏撞击坑提供了数据优势。

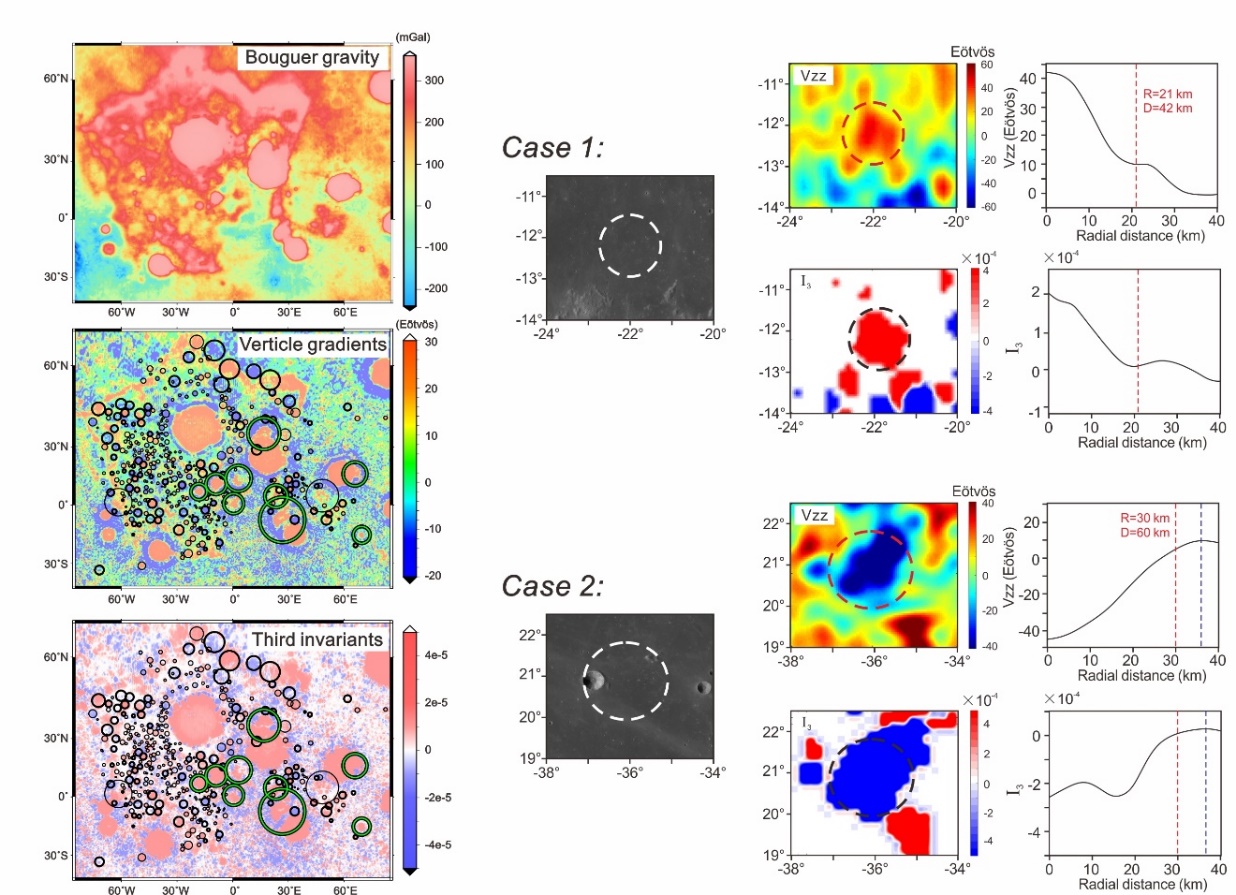

中国科学院地质与地球物理研究所地球-行星内部结构与过程学科组研究团队基于最近的GRAIL高分辨率月球重力模型,联合重力异常与重力梯度正演建模,对月球隐伏撞击坑进行了识别(图1),并对古老的大型撞击盆地(直径大于200 km的撞击坑称为撞击盆地)进行了撞击坑尺寸-频率测量(图2),最后结合盆地年龄和盆地内部撞击坑密度,建立了月球早期撞击通量模型(图3)。

隐伏撞击坑的识别主要分为三步:(1) 隐伏撞击坑的重力正演模拟,确定圆形重力正异常与圆形重力负异常的尺寸与隐伏撞击坑真实尺寸之间的关系。圆形重力正异常和负异常分别假设隐伏撞击坑形成于斜长质和玄武质月壳表面;(2) 对GRAIL重力模型进行布格改正与梯度计算(垂直梯度与梯度第三不变量),凸显隐伏撞击坑的重力信号;(3) 将第1步建立的尺寸关系应用于第2步,对月海内部的圆形重力信号进行全面筛查。经过上述步骤,研究人员共识别了超过400个直径大于20 km的隐伏撞击坑,包括前人识别的126个 (图1)。通过汇编建立了一个新的隐伏撞击坑数据库,并对这一新数据库的撞击坑数量完整性进行了评估,结果表明直径大于60 km的隐伏撞击坑得到了完全恢复(图2)。

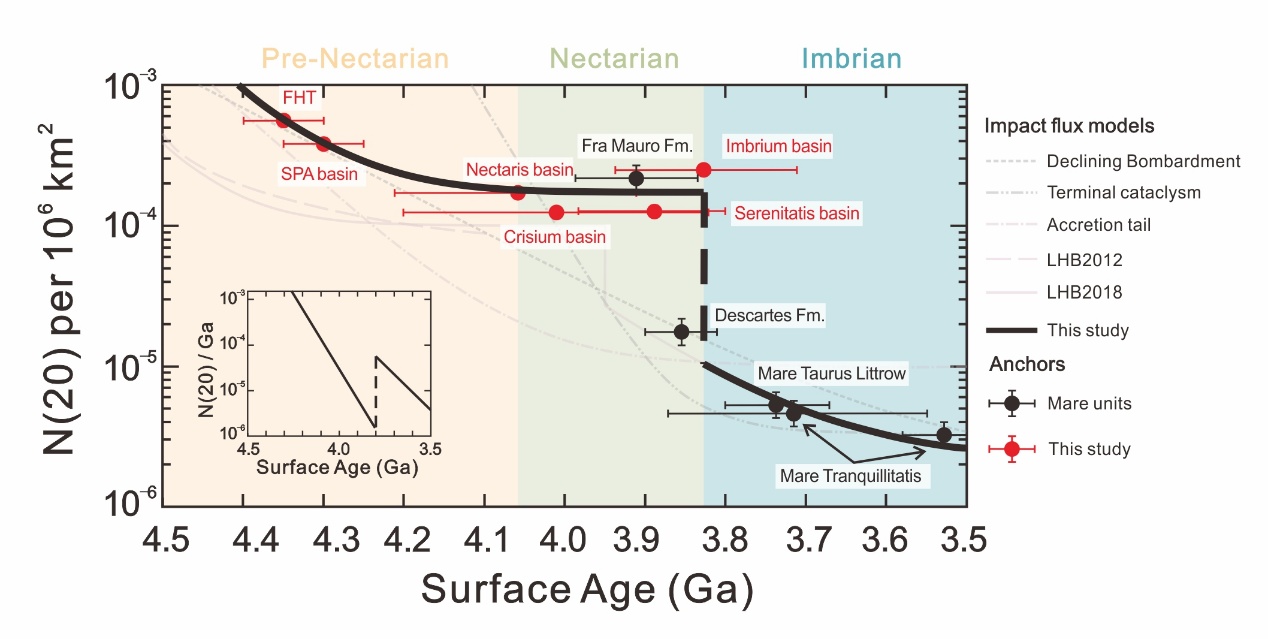

基于隐伏撞击坑目录与可见撞击坑目录,研究人员对月球主要的古老盆地进行了撞击坑密度统计。大尺寸的撞击坑密度的统计误差较大,小尺寸的撞击坑易受二次撞击的影响,而研究发现二次撞击坑的尺寸一般不超过20 km,因此选择统计盆地的N(20)值(每106 km2直径大于20 km的撞击坑的密度),方法是利用完整的、直径大于60 km的撞击坑尺寸-频率分布,进行撞击坑产率函数拟合,根据拟合得到的函数估计N(20)。

图1 月海区域布格重力异常、利用布格重力垂直梯度和梯度第三不变量进行隐伏撞击坑识别的结果(左),隐伏撞击坑的两个识别案例(右)。左图中,前人识别的隐伏撞击坑以粗线绿圆和粗线黑圆表示,本研究的识别结果以细线黑圆表示。右图中的两个案例分别为圆形重力正异常和圆形重力负异常的识别结果,第一列为LROC(Lunar Reconnaissance Orbiter Camera)拍摄的mosaic图像,第二列为布格重力梯度,第三列为梯度的方位平均剖面(红色虚线为确定的隐伏撞击坑真实尺寸)

通过收集已发表的大型撞击盆地同位素定年的研究结果,研究人员建立了45~35亿年期间的N(20)—表面年龄关系曲线,称为撞击通量模型(图3)。利用撞击坑产率函数,可以将所有已发表的撞击通量模型换算至N(20),对比发现最新的N(20)估计结果与前人的模型之间差距较大,主要差异在于相对于年轻的表面,比Imbrium盆地更老的盆地或地体具有更高的撞击坑密度。这种差异无法用衰减模型解释,因此使用大灾变模型进行拟合,揭示了月球在Imbrium撞击事件前后经历了一次撞击高峰期。

图2 风暴洋区域(Procellarum KREEP Terrane, PKT)撞击坑尺寸-频率分布统计结果(左),高地区域(Feldspathic Highlands Terrane, FHT)和月海区域撞击坑尺寸-频率分布增量比率(右)。图中蓝色和红色曲线分别代表包含和不包含隐伏撞击坑数据目录的统计结果

图3 月球早期撞击通量模型,红点为本研究统计的古老大型撞击盆地的N(20)值,黑点为前人统计的年轻的月海玄武岩单元的N(20)值。图中同时给出了已发表的撞击通量模型,插图为撞击通量变化率

此外,研究人员还发现最新的撞击坑统计结果存在2个异常点:Imbrium盆地和Descartes Formation撞击坑密度较高,这可能归因于盆地年龄的不确定性,或盆地内部的其他隐伏构造(岩浆侵入体等)干扰了隐伏撞击坑的识别结果。研究人员对所有可能的影响因素进行了分析,认为尽管上述因素可能影响对撞击通量模型的准确描述,但不会影响撞击坑密度的一阶特征,即以Imbrium盆地为分界点,较老的表面的撞击坑密度远大于较年轻的表面的撞击坑密度。

该研究不仅完善了月球撞击坑数据库,并建立了更加精确的月球早期撞击通量模型,还可为如火星、水星、冰卫星等其他天体的撞击历史提供重要的重力学分析方法。然而,受地球物理学反演多解性的影响,本研究仍需要结合其他学科数据进行完善工作。

研究相关成果发表于国际学术期刊JGR-Planets(Jiang Y, Xu C Y, Yue, Z Y, Chen L. Lunar Early Impact Flux Revealed by Mare Buried Impact Craters[J]. Journal of Geophysical Research: Planets, 2025, 130: e2025JE009121. DOI: 10.1029/2025JE009121.)。研究受国家自然科学基金项目(批准号: 42388101, 42274114, 62227901, 41704080)、国家重点研发计划项目(批准号: 2022YFF0503202)资助。

姜衍(博士后)