地震波衰减是定量刻画地球内部固有非弹性特征与小尺度非均匀性的重要参数,反映了内在吸收与散射衰减两种效应,为揭示地下介质的热状态和结构复杂性提供了关键约束。大量研究表明,尾波衰减(QC)的空间分布与区域构造活动、岩石圈结构及地震危险性等性质密切相关:在活动构造区通常表现为低值,而在稳定地块区则呈现高值。特别地,低 QC区域常与火山岩浆活动区、断裂带密集区以及地壳低速层等地质特征空间对应。中国大陆位于欧亚板块东南缘,在复杂的地球动力学背景下经历了长期的碰撞-挤压-俯冲等作用,形成了显著的活动地块构造格局。这些块体——包括东北、华北、华南、新疆和西藏等——均被主要断裂边界所分隔。近年来,随着中国地震观测网络的持续完善,已积累了超过十年的高质量地震记录,为开展大陆尺度的尾波衰减研究提供了坚实的数据基础,也为系统刻画中国大陆地壳及岩石圈尺度的非均质性与动力学过程提供了新的契机。

中国科学院地质与地球物理研究所行星科学与前沿技术重点实验室的地球-行星内部结构与过程学科组杨凡博士后,与王巍副研究员及合作导师李娟研究员联合地震局台网中心孙丽研究员、东京大学地震学研究所Nozomu Takeuchi教授等合作者,共同开展了针对中国大陆地壳内地震尾波QC空间分布特征的系统研究。本研究基于中国地震台网十余年的连续观测数据,涵盖990个有效宽频带地震台站,采用多台站–多事件方法(Multiple Station and Multiple Event Method,MSMEM)在1–14 Hz的宽频带范围内估算了台站侧的QC值(图1)。研究结果系统揭示了中国大陆主要构造块体区域的QC空间变化特征,并深入分析了其与地壳速度结构、小尺度非均匀性、大地热流及地壳应变率等地球物理参量之间的关系。

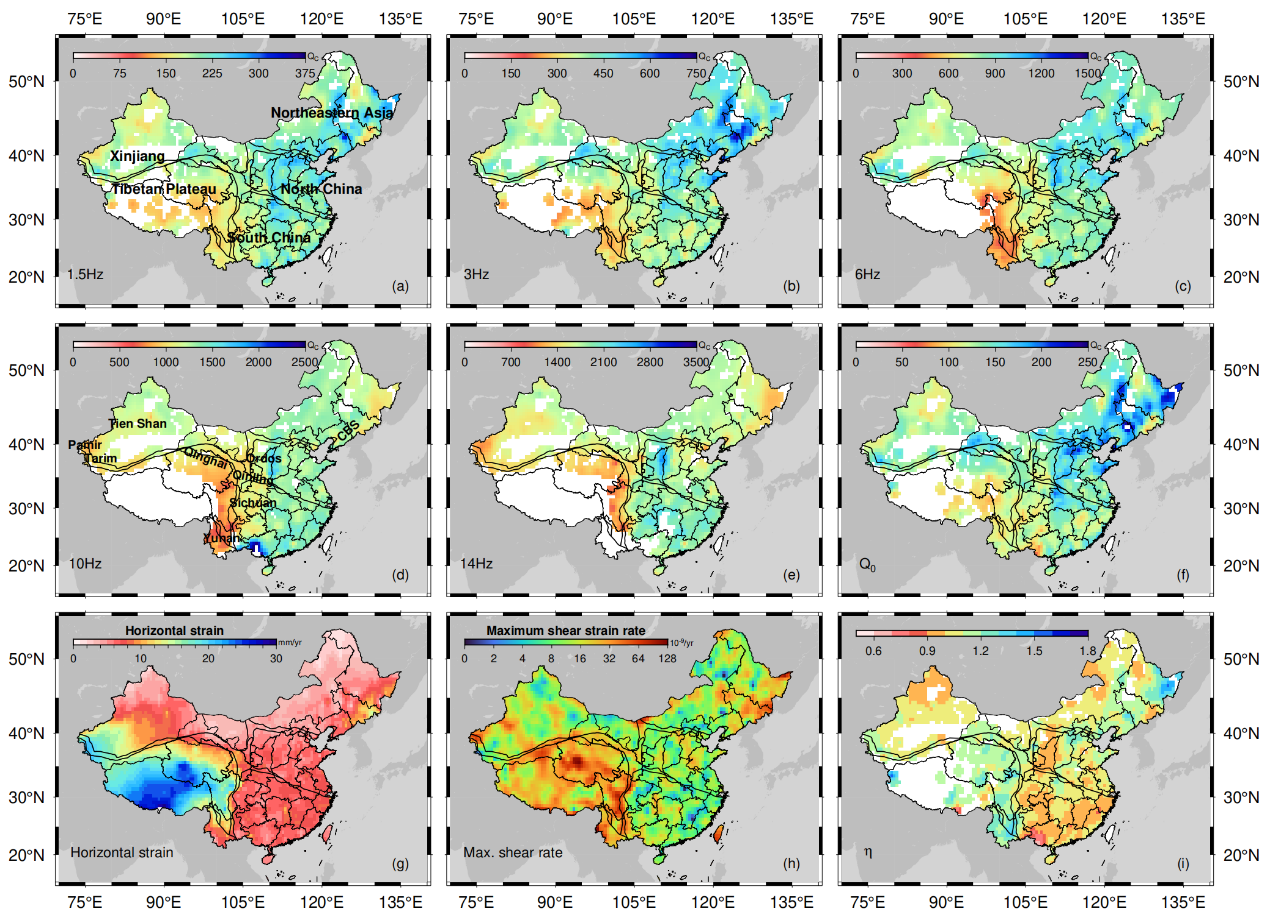

图1 各频率下的尾波QC衰减。(a–e) 分别展示了中心频率为1.5、3、6、10及14 Hz处的尾波QC衰减分布;(f,i) 分别为1 Hz尾波衰减值Q0及幂律指数η的分布;(g,h) 则为基于GPS数据(Wang and Shen,2020)获得的水平应变与最大剪切应变率分布。黑色曲线为一级活动块体的构造边界

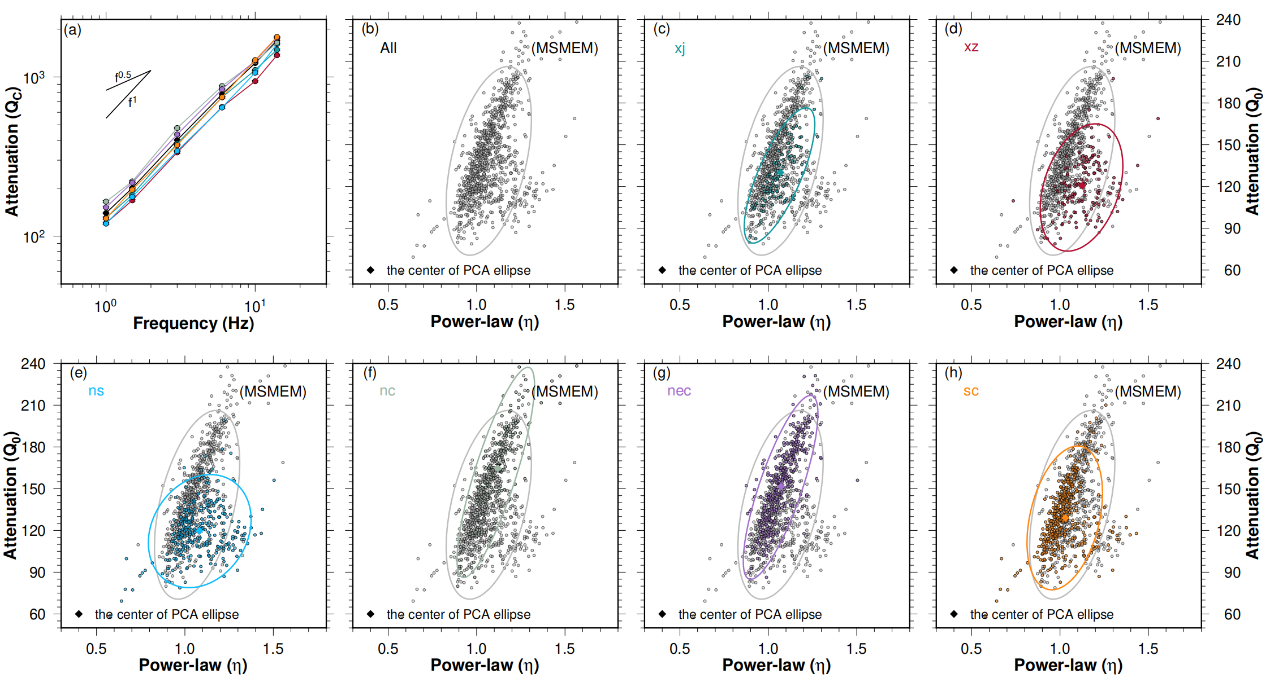

该研究基于同一方法,获得了覆盖中国大陆的高分辨率尾波衰减分布图,结果清晰勾勒出其空间分布的区块性特征,并与一级活动块体边界高度吻合(图2)。结果表明,QC的空间分布整体符合衰减与构造活动性之间的经典关系:稳定构造区普遍表现为较高QC值,而构造活跃、变形强烈区域则呈现显著较低QC值。具体而言,东北、华南和华北块体在各频带段均显示较高QC值,而新疆、青藏高原及南北地震带则表现为显著偏低值。此外,在华南块体中观测到QC值具有频率依赖性,表现为高频衰减增强、低频衰减减弱,这一现象可能与地壳内低速层或流体作用相关,暗示其增强了地震波的散射与吸收效应。

图2 衰减与频率的关系及幂律参数η与Q0的分布特征。(a) 各区域尾波衰减QC值与频率的关系;(b–h) 所有区域及六个代表性子区内幂律指数η与QC值的相关性。实线椭圆表示基于均值与标准差绘制的误差范围,菱形标识主成分分析椭圆中心。其余符号定义:xj-新疆地区;xz-西藏地区;ns-南北地震带;nc-华北地区;nec-东北地区;sc-华南地区

该研究系统整理并分析了中国大陆地区的地壳厚度、浅层地壳地震波速度、上地幔Pn波速度、沉积层厚度、地壳Vp/Vs比值、大地热流值、地表地形、剪切波分裂结果以及剪切/水平应变率等多项地球物理参数。研究发现QC值与剪切应变率之间呈显著的负相关关系,且该相关性在高频段更为突出,指示地壳内的应变积累与应力变化对地震波衰减具有重要控制作用,而与其他地球物理参数之间未见显著一阶性相关性(图3)。这一发现为深入理解中国大陆内地壳非均匀性及地球动力学过程提供了新的地震学依据,进一步深化了关于岩石圈变形、应力分布与地震波传播之间耦合机制的认识。

图3 最大剪切应变率与尾波QC值的关系。(a–f) 展示了1.0–14 Hz频率范围内最大剪切应变率与尾波QC值的对应关系。图中红色点线为线性回归拟合结果(y = kx + b),其中k为斜率,b为截距;蓝色虚线表示沿X轴统计计算的中位数点。R值为皮尔逊相关系数,反映两组数据间的线性相关程度

研究成果发表于国际学术期刊GRL(杨凡,王巍*,梁煜彤,陈思丹,孙丽,邓文泽,Nozomu Takeuchi,李娟*. A Comprehensive Crustal Coda Attenuation Map of Continental China [J] Geophysical Research Letters,2025,52: e2025GL117317. DOI: 10.1029/2025GL117317.)。研究受国家自然科学基金项目(42404077)、中国科学院地质与地球物理研究所重点研究项目(IGGCAS-202204)及国家重点研发计划项目(2024YFC3012805)的资助,以及东京大学地震研究所访问学者计划支持和国家自然科学基金项目(42230111、42074063)和中国科学院地质与地球物理研究所重点研究项目(IGGCAS-201904)的资助。

杨凡(博士后)