位于地球最深处的地核主要由铁镍合金和一定比例的轻元素组成,可进一步划分为固态内核和液态外核。尽管地核仅占地球总体积的约15%,但其结构特征、动力学过程和成分在地球演化中发挥着关键作用,不仅深刻影响板块构造与地磁场的形成机制,也为理解地球的起源和长期演化提供了重要线索。作为内核与外核的分界面,内核边界(Inner Core Boundary, ICB)提供了对内核动力学过程及其与外核相互作用的重要约束。内核边界处的结构特征被认为记录了内核生长过程中多种动力学机制的作用,因此对理解内核的演化及深部地球动力学具有重要意义。现代地震学研究表明,内核边界并非简单的界面区域,而是存在多尺度的横向不均匀结构,包括局部小尺度的地形起伏以及糊状层等精细结构。然而,大多数内核边界结构的地震学研究集中于准东半球,主要基于时间域的数据信息(振幅或波形),对准西半球内核边界的综合约束(振幅、波形与频谱)仍较有限。

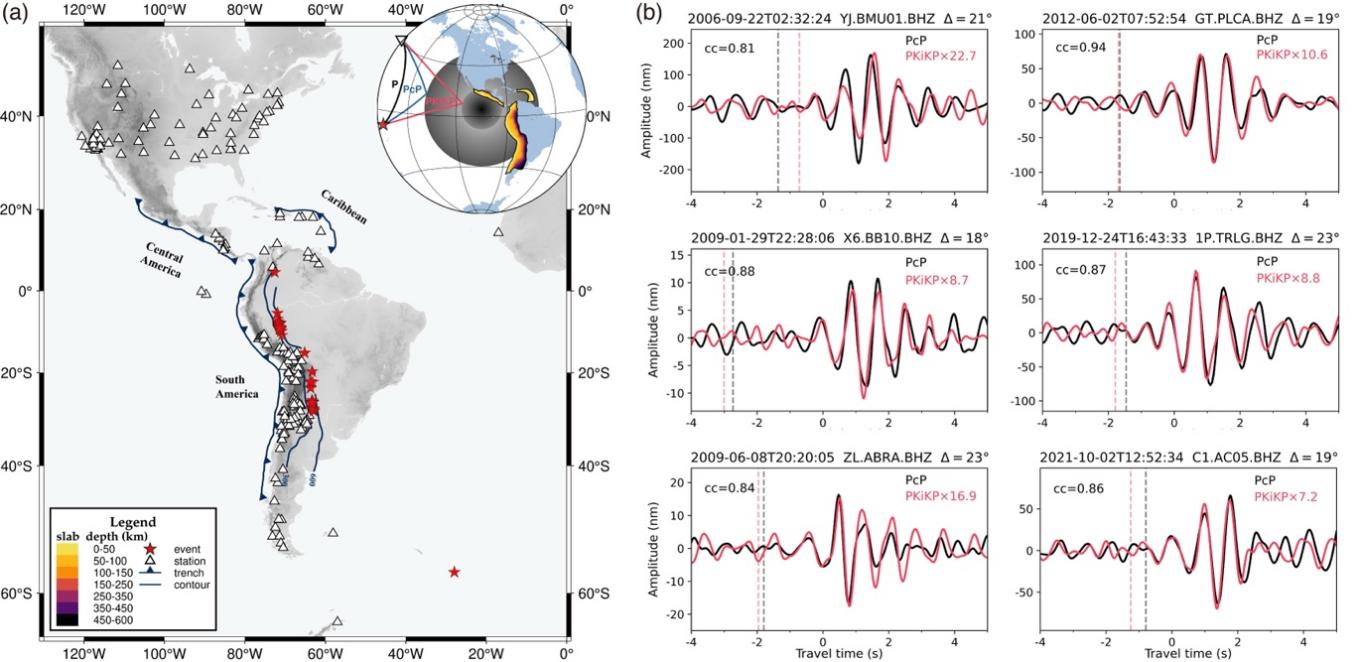

图1 台站、事件和波形对比图。(a)台站(白色三角形)、地震事件(红色五角星)和三个主要的俯冲带:中美洲、南美洲和加勒比地区。插图显示了直达P波、外核反射震相PcP波和内核反射震相PKiKP波的射线路径和俯冲带的俯冲深度。(b)PcP(黑色)与PKiKP(红色)波形比较。六组高质量的PcP和PKiKP波形以拾取到时为中心,其理论到时分别用黑色和红色虚线标出

中国科学院地质与地球物理研究所行星科学与前沿技术重点实验室地球-行星内部结构与过程学科组博士研究生崔天宇、导师艾印双研究员和澳洲国立大学Hrvoje Tkalcic教授,与其他合作者一起,针对南美洲地区下方的内核边界结构进行了详细的综合分析。该研究收集了来自IRIS Data Management Center记录到的122个深源地震(震源深度≥300 km)产生的约33,000条垂直分量记录,并利用开发的波形互相关方法进行震相分类及到时拾取,最终筛选出261条高质量、清晰包含地核反射震相(PcP与PKiKP)的地震记录,组成研究数据集(图1)。研究团队结合PKiKP/PcP振幅比、走时残差、波形相似性以及频谱分析方法,成功获得了南美洲下方内核边界物理性质及精细地形起伏结构的新认识,为深入理解内外核相互作用及内核生长的动力学演化过程提供了新的视角。

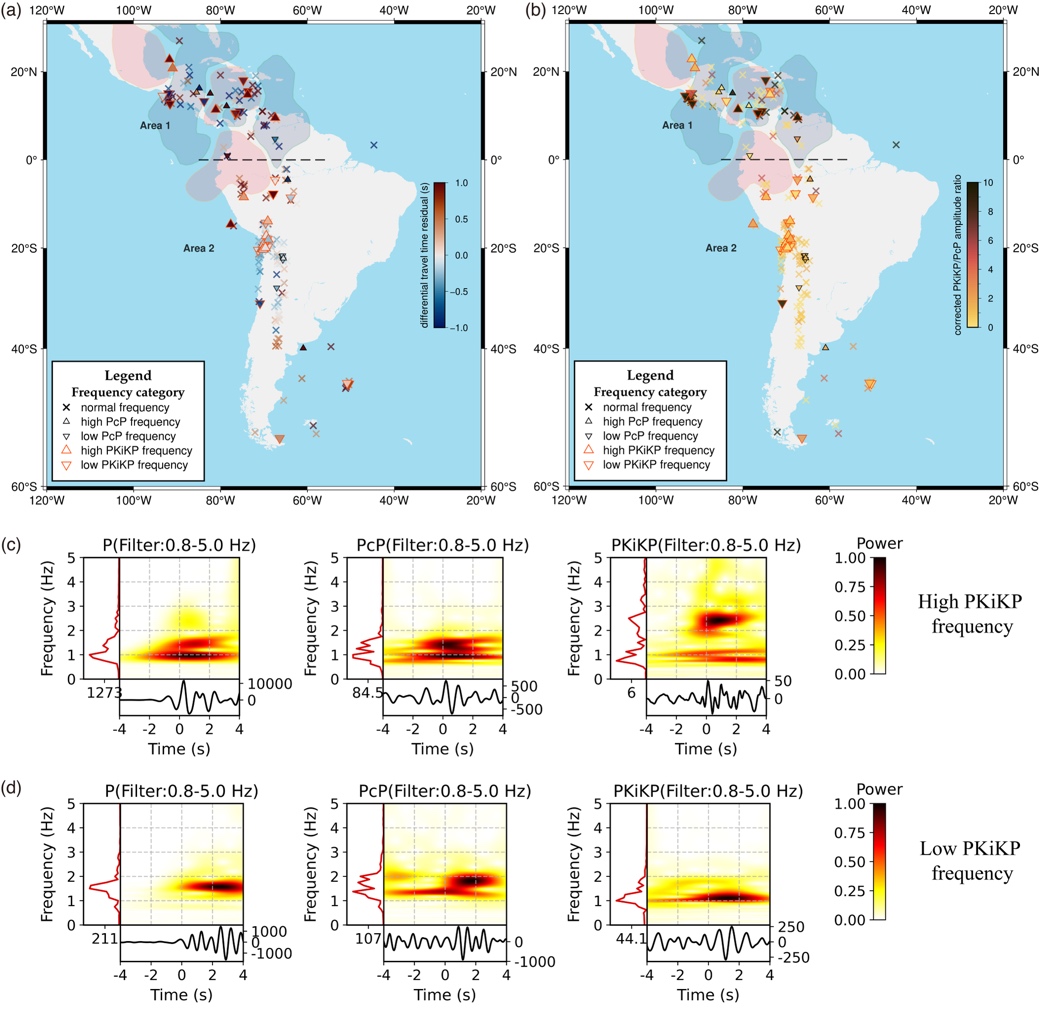

图2 (a)地球曲率及地幔矫正后的PKiKP-PcP走时残差分布图;(b)基于理论值修正的 PKiKP/PcP振幅比地理分布。振幅比和走时残差的散点形状根据直达P波、PcP波和PKiKP波的不同频谱特征进行分类。(c)台站G04B记录的P、PcP和PKiKP波形的时频谱图。与P和PcP相比,PKiKP包含更高频成分(high PKiKP frequency);(d)与(c)相似,但PKiKP包含更低频成分(low PKiKP frequency)

矫正后的走时残差与振幅比结果显示,中美洲及加勒比地区的结构特征较为复杂且不确定性较大,这可能与多尺度下地幔不均匀性有关,其影响难以完全排除,因此难以有效解析该区域CMB与ICB的结构变化。相比之下,南美洲的结果呈现出更稳定的分布模式。频谱特征显示,在南纬0°–20°范围内可观察到明显的PKiKP高频或低频异常,而在约南纬25°附近则以三个震相频率成分相似为主(图2)。因此,研究团队将重点转向对南美洲的观测结果进行分析。

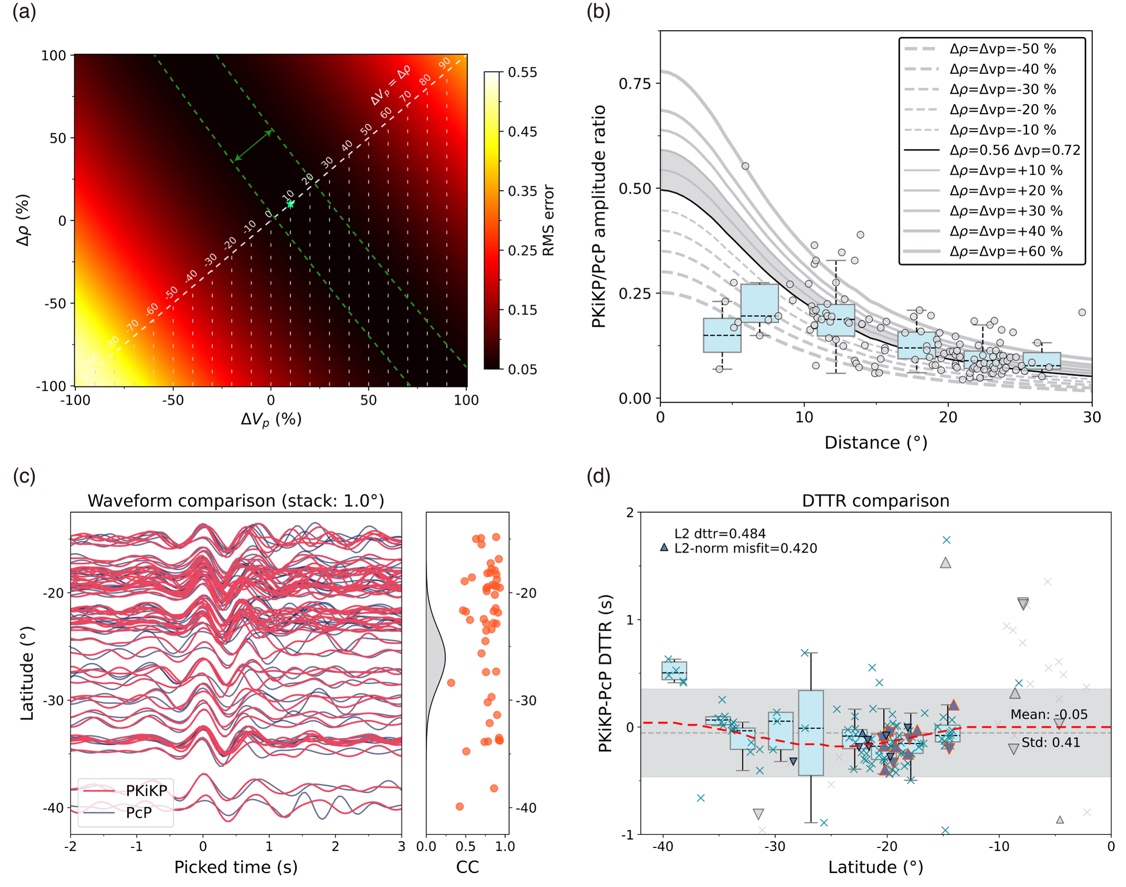

图3 (a)内核边界密度跳变(△ρ)与P波速度跳变(△Vp)最佳模型范围搜索;(b)按照相同比例的密度和P波速度跳变扰动的理论振幅比与实际观测值对比图;(c)叠加后的PcP与PKiKP波形相似性随纬度分布图;(d)PKiKP-PcP走时残差随纬度分布图

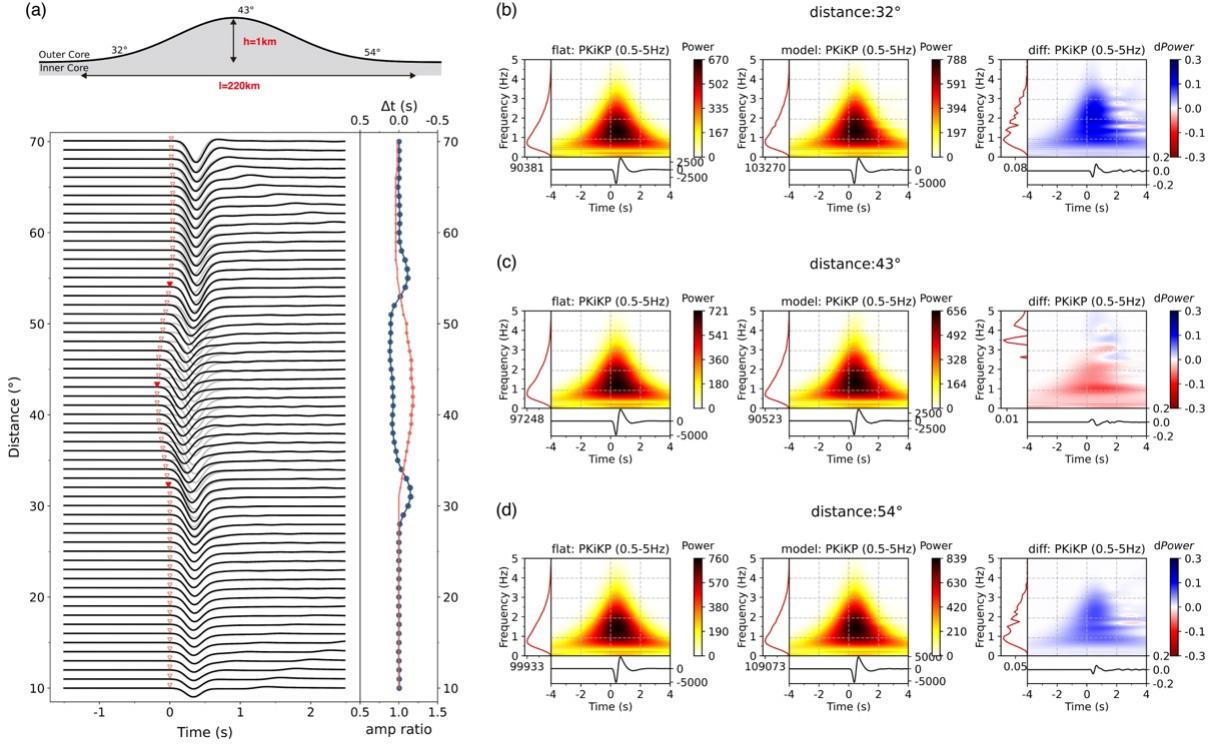

首先利用PKiKP/PcP振幅比约束南美洲下方内核边界的密度和P波速度跳变。参数空间搜索结果表明,两者均较ak135模型略大,分别为0.57 g/cm3(0.53–0.63)和0.79 km/s(0.73–0.88)(图 3a、图3b)。其次,发现南美洲下方的PKiKP-PcP走时残差、波形相似性及频谱特征均表现出系统性的纬度变化(图3c、图3d)。结合二维波形模拟结果,这些观测可以用一个局部隆升的内核边界结构来解释,其水平尺度约220 km(140–260 km),高度为1.0–2.5 km(图4)。这些结果可通过南美洲下方局部快速的内核结晶来解释,可能与环太平洋俯冲引发的外核下降流有关。该过程增强了内外核间的热通量,内核快速结晶会释放潜热和轻元素,并在内核顶部形成细小晶粒,从而导致内核边界局部隆起并增大密度跳变。该研究成果对地球深部物质循环和内核生长模式具有重要意义,同时为理解内外核相互作用提供了新的线索。

图4 内核边界隆升地形正演波形及时频谱对比图。(a)内核边界隆升地形模型示意图及与平坦地形波形对比图;(b)模型左边界(32°)处的时频谱比较:平坦模型(左)、隆升模型(中)以及频谱差(右);(c)和(d)与(b)类似,但分别对应模型中心(43°)和右边界(54°)

研究成果发表于国际学术期刊GRL(崔天宇,Hrvoje Tkalcic*,王巍,张鑫,章浩东,罗浩,艾印双*. The Complex Inner Core Boundary Beneath South America from Seismic Core Phases: Possible Elevated Topography and Fast Crystallization [J]. Geophysical Research Letters, 2025, 52: e2025GL117536. DOI: 10.1029/2025GL117536)。成果受到国家自然科学基金项目(42394111)和中国科学院大学国际合作培养计划综合项目的资助。

崔天宇(博士生)